記者田德財/報導

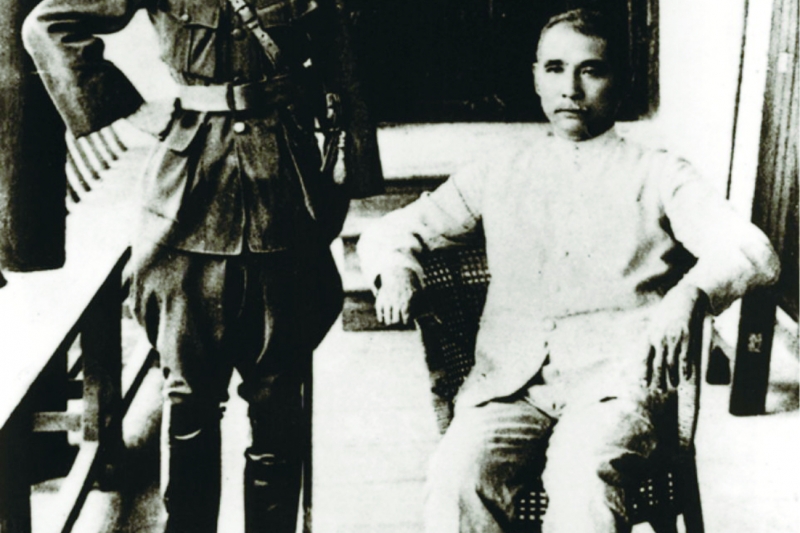

辛亥革命後中華民國成立,革命事業在建國後仍繼續續進行,一九二五年三月十四日,國父孫中山先生的遺囑「 現在革命尚未成功,凡我同志,務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、《三民主義》及……,繼續努力,以求貫徹……。」民國卅八年十月一日毛澤東宣布成立中華人民共和國,中華民國撤退來台;由蔣介石繼續革命事業,在台灣建立自由民主的國家,歷史歷歷在目。

軍事勢力武裝叛亂 破壞統一及建設

一九二七年四月十八日重建中華民國南京政權,到一九二八年十二月二十九日東北「易幟」初獲形式統一,直至一九三七年七七蘆溝橋事變爆發,其間十年,內有包括西安事變在內的新、舊地方軍事勢力十三次公開武裝叛亂,外有日本帝國對於中國侵略的逐步擴張和東北等地的先後淪陷,以及淞滬抗戰和長城抗戰的相繼爆發。

雖然內部的武裝叛亂,在性質上為殘餘專制勢力對於民主革命再造成功的再反撲,並且次第被中華民國政府所平息、所蕩平,但他們的叛亂對於中華民國的統一和中華民國在政治、經濟及各方面的建設和發展,都起到了十分嚴重的破壞作用。

至於外部敵人日本帝國,對我國的侵略和擴張政策,不僅造成了對中華民國統一與和平的最大破壞,更為國內殘餘封建軍事勢力的反叛,帶來了「假國難以謀亂」的天賜良機。

雖然中華民國南京政權的重建是北伐打倒軍閥的成果,次第蕩平李、馮、閻等新舊軍閥的大規模叛亂又鞏固了中華民國南京政權,然而兩度由武力征討所得到的統一,雖然使政權獲得了較為穩固的基礎,但十七年軍閥混戰的影響,不僅帶來了小型叛亂的繼續發生,而且埋下了殘餘軍閥們朝附夕叛的重重危機,從而帶來了以所謂「和平手段實現和平統一」的後遺症。

十九名著名國民黨叛將 多為殘餘軍閥

這些朝附夕叛的地方新舊軍事勢力,在內亂必定分裂的定數之下,為保存一己的勢力,因時適勢地製造了一系列對於中華民國的反叛。中國大陸出版的現代史研究著作已經指出,在一九四五至一九四九內戰中反叛中華民國的十九位著名「國民黨叛將」中,除極個別有特殊背景者外,幾乎均為殘餘軍閥及其勢力這一特質,不能不說是國民黨遭遇失敗的又一重要原因。

在名義上歸順中華民國的新舊地方軍事勢力,乃是以槍桿子來維持實力和維護其一姓統治的地方封建勢力,所以,凡是由新舊地方軍事勢力所統治和控制的地區,其社會狀態非但與民主無涉,甚至較之正常的和統一的專制王朝更壞。

這種狀況,不僅是對中華民國共和國體的諷刺,而且造成這些地區的人民對於中華民國政權的不滿和不信任。這就給口稱「革命和民主」、高喊「共產主義理想」的共產黨在內戰中的勝利,奠定了重要的社會基礎。

www.ksnews.com.tw

www.ksnews.com.tw