前言

一九四七年,在外國,法國總統選舉歐理和當選、日本施行新憲法;在中華民國,國民政府最高檢察署以「叛國罪」通緝毛澤東、中華民國憲法公布;在台灣,台灣省主席魏道明就職;在東部,更生日報創刊,七十年來,更生日報每天詳實紀錄東部所有的人、事、物、重大事件、重要建設;本報系列報導塵封的精彩故事,為大家「打開記憶的匣子」追憶、緬懷。(編者)

記者田德財/報導

指南針、火藥、製紙、印刷術四大發明,前二項用於戰爭,後二項用於人類文化的傳承。換言之,印刷是人類歷史、文化、訊息傳遞所發展出來的技藝,對於人類文明發展非常重要,更生日報從鉛字印刷到最新科技自動設備,寫下了珍貴的印刷史頁。

台北市太原路小巷內的日星鑄字行,是台灣目前僅存的鉛字鑄字行,現負責人張介冠繼承父親張錫齡的家業,持續復刻著歷史足跡;更生日報是張錫齡當年學習印刷技術的啟蒙地,工作了兩年,學到了許多的技術,也成為日後開創鑄字行的基礎。把更生日報的印刷史推崇到更高境界。

張錫齡十六歲擔任學徒

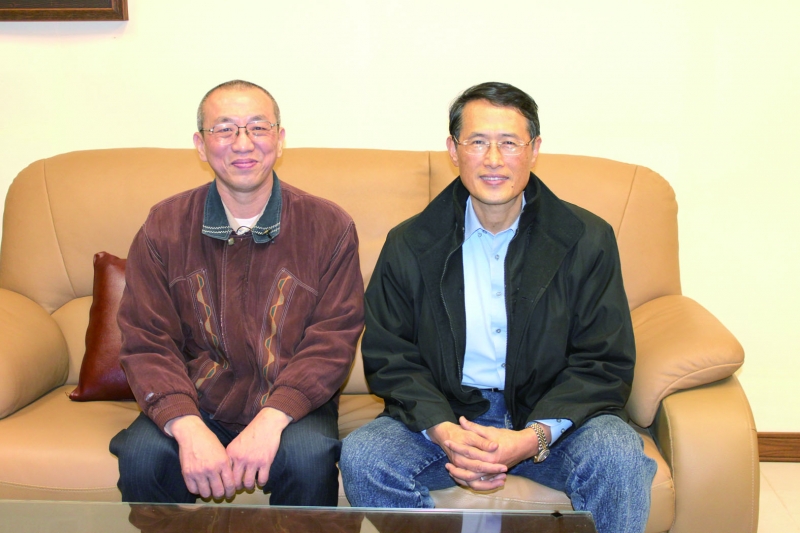

張介冠於二○一一年一月一日拜會更生日報社長謝立德,回到了五十多年前他父親留下工作足跡的地方。張介冠說,他父親十六歲到更生日報擔任學徒,學習鉛字排版與報紙印刷。也因為更生日報是他父親入行的地方,覺得跟更生日報有很深的緣份,也因為這個緣份,「日星」才可以走到今天。

張介冠說,當時報紙的印刷是先挑鉛字、排版,再將紙模鋪上鉛字版,再上印墨,置於滾筒印刷機中,印製成報紙,但是今天的印刷術,都以電腦排版與印刷,鉛字早就不用了,不需要鑄字,他希望成立鑄字與印刷相關的文物館,能為台灣的報業發展作見證。

謝立德說,更生日報是台灣報業發展史上最具歷史性的報紙,是東台灣第一大報。在七十年的發展過程中,見證了東部的發展,尤其是創辦人謝膺毅辦報的過程從最傳統的鉛字活版印刷開始,隨著時代的更迭更新設備,到今天的全電腦自動印刷的年代,對東部的貢獻卓著。

本報保存印刷文物不遺餘力

謝立德表示,更生日報是台灣報業印刷一部活的歷史,也不遺餘力的保存報紙印刷的文物。更生日報也希望成為東台灣唯一的報業歷史與文物展覽博物館,希望藉由報紙印刷與鉛字的保存與展覽,讓大家了解報紙發展的艱辛,與新聞資訊傳遞的重要性。

更生日報草創時期印刷是先挑鉛字、排版,將紙模鋪上鉛字版,再上印墨,置於活版滾筒印刷機中,印製成報紙。傳統鉛字排版從挑字開姶,撿排人員照著文稿將一個個鉛字挑在小木框裡,文字部分採用鉛版,圖片或花邊部分則用鋅版,檢字工作非常耗費時間和眼力,而搬動則費體力,且處在油墨堆中,工作人員下班後,無人是乾淨的全身而退。

四十年代之後才有鑄字機

鉛字一字一字本依部首放在字架上,組版後的鉛字,又一字一字地放回字架上,費工、費時、費力,可想而知報業發展史上的蓽路藍縷,四十年代之後,才有鑄字機,將排過版的鉛字以三百度高溫熔化後倒在鉛台上,重新造出鉛字,方便下次排版用。

更生日報最初使用手搖鑄字機,這是早期用於鑄造鉛合金活字的主要機械。手搖操控驅動鑄型上的銅模與熔鉛的密合澆鑄,而形成鉛字。鑄字機主要結構分為鉛鍋與鑄型兩個部份,鉛鍋中承載了經由燃煤加熱的熔鉛,鑄型上可配裝各種字母銅模,經手搖動力,同時開啟鑄口、下降活塞,迫使熔鉛注入字模鑄出鉛字。到民國四十八年,採購日製八光電動鑄字機,每分鐘可鑄一百六十個字,縮短人工鑄字時間。

www.ksnews.com.tw

www.ksnews.com.tw