啟迪花蓮文風 如今仍以「駱香林先生紀念獎學金」名義 年年為花蓮優秀清寒獎學金委員會贊助 前言 一九四七年,在外國,法國總統選舉歐理和當選、日本施行新憲法;在中華民國,國民政府最高檢察署以「叛國罪」通緝毛澤東、中華民國憲法公布;在台灣,台灣省主席魏道明就職;在東部,更生日報創刊,七十年來,更生日報每天詳實紀錄東部所有的人、事、物、重大事件、重要建設;本報系列報導塵封的精彩故事,為大家「打開記憶的匣子」追憶、緬懷。(編者)

記者田德財/報導

更生日報與花蓮名人駱香林,有割不斷的情感,更生日報於卅六年九月三日創刊後,駱香林即開始為更生日報長期連載撰寫「花蓮開發史」 及「山胞抗日史」 ,他雖已作古多年,如今仍以「駱香林先生紀念獎學金」名義,年年為花蓮縣秀清寒獎學金委員會贊助。他在花蓮的貢獻足跡、寫下花蓮輝煌的史頁,繼續芬芳流傳。

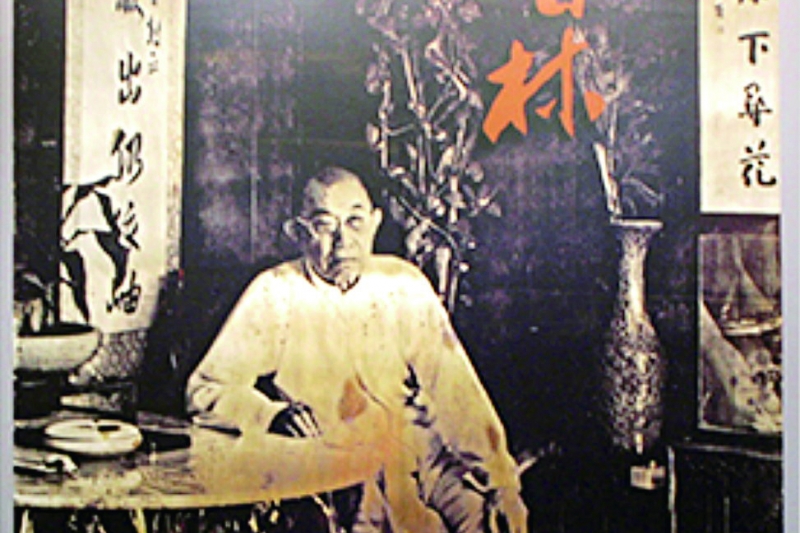

駱香林(一八九五年),名榮基,字香林,號月舲,又號「與木石居」、「百石室主人」。駱香林自新竹公學校(今新竹國小)畢業,十六歲隨父北上,居臺北市大稻埕,投入「碩儒」趙一山「劍樓書塾」門下。

擅長詩、畫及攝影

中年移居花蓮,啟迪花蓮文風,影響甚鉅,駱香林詩、文、書法、攝影均有可觀之處。著有「俚歌百首」、「俚歌百首二集」、「題詠花蓮風物」、「臺灣省名勝古蹟集」、「花蓮縣志」、「駱香林全集」等書。

曾任更生日報主筆

一九一五年時年廿歲與同儕組詩社「星社」,一九二四年創辦同人詩刊「臺灣詩報」。一九三三年(卅八歲)遷居花蓮,設「說頑精舍」書塾以教授漢文。曾任更生日報主筆,花蓮鐵路醫院事務長,花蓮縣志編纂委員會主任委員,花蓮縣文獻委員會主任委員。

六十歲學攝影,因「愛攝影紗籠,頗有國畫風調。常於其隙略加以題詠。有圖有詩,互相映發。」八十二歲時出版攝影集「題詠花蓮風物」存錄黑白作品一百廿一1幀,彩色六十三幀。

攝影多取材花東自然民俗風情

駱香林的攝影作品多取材自花東土地自然面貌民俗風情,彩色作品皆手工著色從黑白染出,設色淳雅古豔,作品融合中國畫的傳統畫理和個人獨具的美學信仰。

如作品「扶搖直上」拍攝自天而下的龍捲風,「趕月驅星」是在日蝕之日於濃蔭庭樹下對蝕日之倒影成像的觀察記錄,對自然現象懷存無限的好奇心。「巫而醫」、「祖而沐」、「衣被家人」、「不甲而盔」是對原住民生活風俗的影像凝視。

「耕稼互助」、「階而升之」、「月出皎兮」,則將花東縱谷的農村田圃鄉野牧歌沙龍化,是畫意攝影的典雅之作。中途曝光技法作成的「細筆重描」,集錦攝影而成的「幻影迷離」,則是具實驗精神的另一類代表作品。

駱香林生前樂山樂水,能詩能文,六十歲才涉獵攝影,皆奠基於深厚的水墨傳統,以寫意攝影風格、集錦及水墨題跋等著稱。

駱香林擅長詩、畫,民國卅八年手訂「花蓮八景」,與詩友反覆吟詠之,此八景曰:「太魯合流,八螺疊翠,築港歸帆,澄潭躍鯉,能高飛瀑,紅葉尋蹊,秀姑漱玉,安通濯暖。」

駱香林在奇石上題詩:「雨散雲消風日開,為公點綴舊石台,一拳頑石閱今古,又帶河山入手來」,六十一年間,他送給了當時的行政院長蔣經國。

花蓮的美,美得足以撩人。「花蓮縣山連天,海連天,綠野茫茫山海間,溪流百折波滔漣。」這是台灣光復之初,駱香林為花蓮的禮讚。

攝影作品曾在史博館展出

十四年前國立歷史博物館展出的「回首台灣百年攝影幽光」專題展,展出一八七一年至一九七○年,十四位已辭世攝影家近百張作品,除了重現百年前台灣庶民生活,也讓第一代攝影家的故事在台灣人面前重現,十四位其中之一就是於一九七七年過世的駱香林。

www.ksnews.com.tw

www.ksnews.com.tw