前言

一九四七年,在外國,法國總統選舉歐理和當選、日本施行新憲法;在中華民國,國民政府最高檢察署以「叛國罪」通緝毛澤東、中華民國憲法公布;在台灣,台灣省主席魏道明就職;在東部,更生日報創刊,七十年來,更生日報每天詳實紀錄東部所有的人、事、物、重大事件、重要建設;本報系列報導塵封的精彩故事,為大家「打開記憶的匣子」追憶、緬懷。(編者)

記者田德財/報導

現代印刷術,科技發達可把文字透過電腦輸出列印或高速轉印,在還沒有印刷術之前,文字、符號是刻於事先加工過的竹片上,加工過程先將青竹筒蒸煮過,一說要用火烤,讓其「發汗」脫水,稱之為「殺青」,防止以後變形,不易被蟲蛀,且便於書寫。「殺青」後還要刮削竹簡,使竹簡表面平整,這樣有利於書寫。

約一○一四年,畢昇在宋慶曆年間(一○四一年至一○四八年)發明在膠泥上刻字,一字一印,用火燒硬後,便成活字;排版前先在置有鐵框的鐵板上,敷有一層攙和紙灰的松脂蠟,活字依次排在上面,加熱,使蠟稍熔化,以平板壓字平面,冷卻,泥字即固著在鐵板上,可以像雕版一樣印刷,這就是畢昇發明活字版的典故。

如果說,畢昇是中國印刷術的「鼻祖」,那麼更生日報不僅是近百年來印刷術發展的實際應用者,更保留完整的印刷文物。

委託振文堂印報 一大工程

台灣光復之初,當時花蓮最大的一家印刷所是卓連義開設的「振文堂」,更生日報創設之初,沒有錢買機器,卓連義允諾提供協助印報,於是更生日報辦人謝膺毅開始想辦法購紙、找編輯,創刊時以三日型態出報,那時採四開大小的四個小版。

委託振文堂印報,設在花蓮市中山路的更生日報編輯部與印刷廠分隔兩地,記者、編輯從中山路將稿件和版,送到數街之隔位於南京街的 「振文堂」,交給拼版工人檢字、排版、印刷,整個過程極為耗時費力。

大地震後 振文堂解散

「振文堂」一直承印到民國四十年十月廿二日大地震,更生日報及振文堂的廠房都震垮,無法開印,更生日報宣布停刊一天……,在艱困中,謝膺毅堅持刻鋼版、出號外,將最翔實的新聞提供給讀者。這就是前文報導手刻鋼版油印報紙的由來。

為更生日報創刊起前後共承印了四年一個月十九天的「振文堂」,在大地震後,結束了印刷廠,卓連義將未受損的機具贈送解散的員工,當時在印刷廠工作的邱先生,受贈一部圓形手動印刷機後,自行成立了「榮記印而廠」,這部圓形手動印刷機,成了榮記創店元老機器,如今這部來自大阪的古董早已退役,晉升為榮記的鎮店之寶。

一九五五年七月,更生日報在震災中崛起,浴火重生,自建印刷工廠,從撿字、鑄字、排版到印刷,均可獨立作業。

傳統鉛字排版 耗時費力

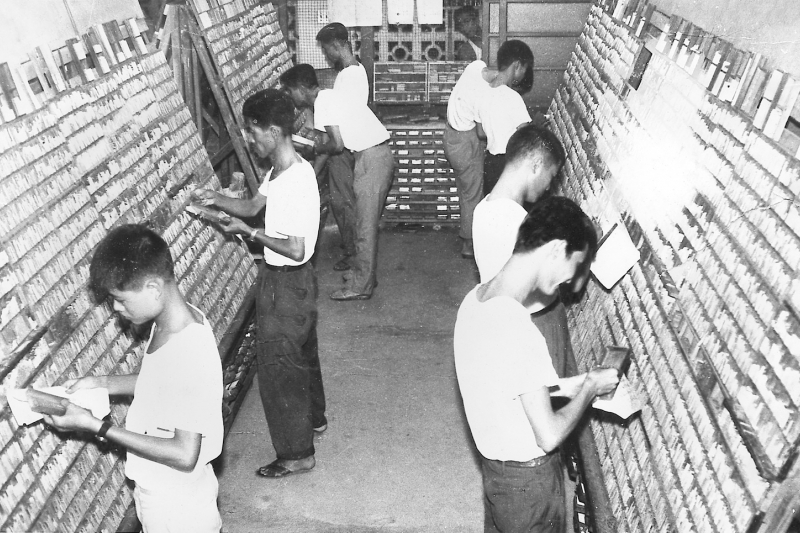

傳統鉛字排版從挑字開姶,撿排人員照著稿將一個一個鉛字挑在小木框裡,文字部分採用鉛版,圖片或花邊部分則用鋅版,撿字工作非常耗費時間和眼力,而搬動則費體力,且處在油墨堆中,工作人員下班後,沒有一個人是乾淨全身而退,當年半夜工作時間長,報紙印出時,天也快亮了。

(未完待續)

www.ksnews.com.tw

www.ksnews.com.tw