記者田德財/報導

花蓮名人許聰敏,改變了許多花蓮歷史,並不為過,更生日報七十年前創刊之初,他是協助創辦人謝膺毅籌募資金的功臣之一;他為證嚴法師當年生涯落下定點;天祥祥德寺的興建,他是重要推手。

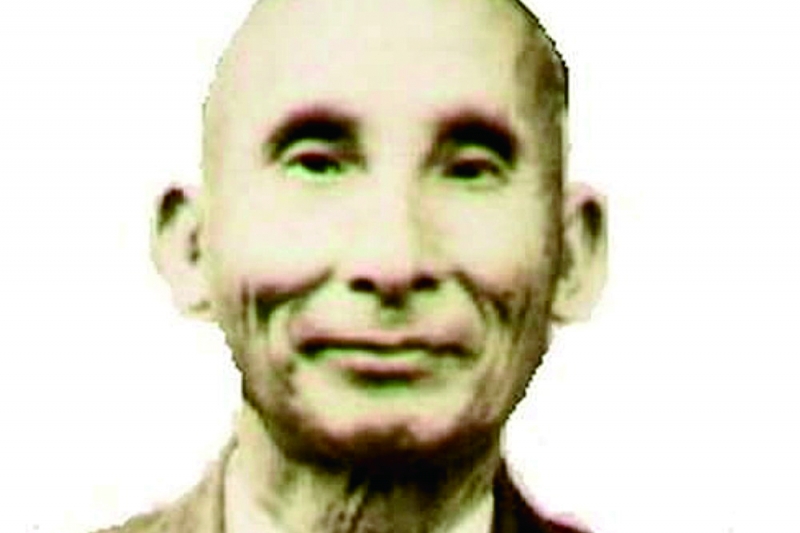

許聰敏一八九三年出生,五歲父亡,二十歲由彰化遷居花蓮,他為人寬厚勤奮耐勞,處事仗義公正。當時的花蓮一片荒涼,年輕而貧困的他,以拓荒者的精神,赤手空拳從苦工、收買舊貨、擺攤販開始,到煤油商、輪胎商,再創業成為花蓮首富。

發跡後濟貧恤困

發跡以後,忘不了貧困生活的慘狀,也忘不了少受學校教育的苦痛,於是他毫不吝嗇的施捨,濟貧恤困熱心公益,鄰里崇敬他為「勤儉信用」善士,而日本人則推稱為「誠實正直」縉紳。

東淨寺重建 捐獻最多

許聰敏平時虔誠念佛,居家生活簡單純樸,和出家人幾無二致,人若有糾紛找他來排解或哪裡有苦難人,都會馬上伸手幫助,;一九五一年,東淨寺毀於震災,重修及擴建等工程,他捐獻最多,支持也最力,「許居士」美譽因此不脛而走。一九八三年五月二十七日往生,享年九十一歲。

支持謝膺毅辦報 破例作保

更生日報創刊初期人事極少,一個人當兩個人用,草創的第一年,物力維艱,二十七歲的謝膺毅咬牙苦撐。 買紙、租辦公室、僱員工、付印刷費,籌來的經費很快就用完了。謝膺毅僅有的積蓄也已全部投入,可是樣樣要錢,資金似乎永遠嫌不足,雖然這曾令初創業的他備感挫折,但謝膺毅深信「流淚撒種,必歡笑收割」,不服輸的個性,讓他堅持走下去。

為了籌營運資金,謝膺毅尋求地方人士贊助,連母親也變賣部份首飾,資助兒子的事業。找銀行辦貸款需有保人,謝膺毅只請託當時花蓮的富商許聰敏幫忙,從不為人作保的許聰敏十分欣賞謝膺毅的誠懇勤奮,也支持他的辦報精神,便破例答應為他作保,讓謝膺毅順利向銀行貸款,解決燃眉之急。對此,謝膺毅及更生日報員工七十年一直心存感激。

一九六一年十二月,一僧(修道法師)一俗(證嚴法師俗名王錦雲)來到花蓮的車站,當天下雨,車站人潮匆匆,向各自的目標行去,唯有他們茫茫不知何去何從,有一分惶惶之感;證嚴回憶說,當時有聽人說過「花蓮東淨寺」,於是就問了一部三輪車車伕,就這樣搭上了三輪車到了東淨寺,叫楊姑的老菩薩很熱誠地招問,到花蓮做什麼,當時證嚴不敢說翹家來的,只說聽人家講花蓮的風景很美,所以想來看看。

證嚴因緣認識許聰敏

楊姑老菩薩說:風景最美的是天祥,你們想去嗎?有位許聰敏居士明天要坐遊覽車去,因為他要在那裡建寺院,要帶位地理師去看風水。老菩薩又說,許老居士就住在東淨寺後方,她可以帶他們去見許老居士,就這樣的因緣,證嚴上人認識了許聰敏,也為上人飄浮的生涯落下定點。

經篤信佛教的許聰敏引薦,證嚴法師前往花蓮秀林鄉佳民村普明寺弘法,證嚴法師及修道法師兩人就暫住許家,一九六二年,修道法師返回豐原,證嚴法師獨自留下;證嚴自行落髮,現沙彌尼相,許聰敏為證嚴取法名「修參」。

一九五四年二月,台北臨濟寺即要開壇傳戒,從各地齊聚而至的沙彌、沙彌尼,都將進入戒壇接受三十二天的具足戒,正式成為僧伽的一員。這位來自花蓮、自行削髮的沙彌尼,在戒會的前一天到了台北,先去臨濟寺打算報名,而後又到慧日講堂。

在慧日講堂裏,第一次見到了印順導師。印順導師憶起當年那一幕說:「那時候我住在慧日講堂,有位以前女眾佛學院的學生慧音,帶了一個人來,見了我之後,就到講堂的圖書處去買「太虛大師全書」。聽慧音提起,這人本是要來受戒的,但因為在花蓮時,只依了一位許聰敏居士為老師,就削髮了;沒有出家的剃度師父,來了才知道無法進壇受戒。當時有人告訴他其實可以就近拜個師父,就能報名了,但他堅持師父要慢慢找,所以慧日講堂來買書就要回花蓮去了,沒想到買了書後,證嚴就跟慧音講:「我要拜導師作師父!」

一九六三年,印順長老簡單行皈依禮,為證嚴完成出家儀式,成為她的出家依止師,為其取法名叫「證嚴」,字慧璋,她隨後報名三壇大戒,受比丘尼具足戒。從此,證嚴法師成為印順的出家弟子。

蔣經國倡議天祥建寺院 許召集募款

一九六○年五月 時任國軍退除役官兵就業輔導委員會主委蔣經國,倡議在天祥興建寺院,當時台灣省公路局長林則彬、橫貫公路合流工程處處長胡美琪、花蓮縣縣長胡子萍、省議員馬有岳以及地方士紳駱香林、楊仲鯨、許聰敏等發起協調推動籌建之任務,許聰敏召集大眾募款興建,於民國一九六二年動土,歷經開荒闢野,數番辛苦,終於克服萬難,於一九六八年十二月廿五日落成,艱辛創寺史,為祥德寺寫下了歷久彌新的一頁。如今祥德寺還有一尊許聰敏銅像供人緬懷。

www.ksnews.com.tw

www.ksnews.com.tw